A questão que norteia este texto é: é possível combater o fascismo defendendo o neoliberalismo? Os fascismos que surgiram na Europa no período entreguerras tinham como uma de suas principais características o antiliberalismo. Hoje, no entanto, há o uso da máquina do Estado para manter a política econômica neoliberal que agoniza desde a crise de 2008 e, também, para enfrentar o avanço chinês, que vem se mostrando cada vez mais como uma alternativa ao modelo econômico neoliberal. Uma extrema direita que se fantasia de popular atende ideologicamente ao clamor das massas para manter viva, no plano econômico, a política neoliberal.

Cabe lembrar que o uso do Estado para a implementação do neoliberalismo já foi feito antes, com o apoio de Milton Friedman à ditadura de Pinochet. Hoje, devido ao sofisticado aparato telecomunicacional (os grandes conglomerados midiáticos e as Big Techs são neoliberais), torna desnecessária uma ditadura para promover tal programa.

No caso dos países do sul global, observa-se, por outro lado, que os grandes partidos de esquerda (como no caso da América Latina) não são antineoliberais. Donatella Della Porta destaca que as “pesquisas sobre as manifestações antiausteridade na América Latina demonstraram que as ondas de protestos mais desestabilizadoras ocorreram onde a política partidária não foi capaz de oferecer canais de dissidência antineoliberal, já que todos os grandes partidos apoiaram medidas neoliberais”.[1]

Podemos incluir o PT no grupo desses “grandes partidos”, com toda propriedade. Já no final do governo Dilma esta questão fica evidente, embora ela tenha sofrido um golpe de Estado por não radicalizar ainda mais o projeto neoliberal, o que será feito posteriormente com Temer e Bolsonaro.

O império da moralidade

O povo brasileiro não viveu um Estado de bem-estar social pleno na segunda metade do século XX. A ideia de abundância e alto consumo ficou para as potências do norte. O que houve, no Brasil, foi um modelo econômico desenvolvimentista, “que, apesar de suas contradições, foi a política que mais conseguiu apoio na sociedade brasileira”.[2] Contudo, as políticas neoliberais de privatização e de retirada de direitos trabalhistas encaminham-nos para uma situação tão degradante que a ideia de que houve um tempo melhor passa a fazer sentido.

Com base nessa circunstância mental, a direita introduz uma retrotopia que manipula a memória ocultando as lutas trabalhistas, os direitos conquistados, o programa desenvolvimentista e as diversas políticas sociais empreendidas no passado, trazendo à baila um desejo pelo retorno à moralidade tradicional.

Por exemplo, no Brasil, o bolsonarismo resgata a moral do tempo em que houve diversas conquistas trabalhistas e de quando o Estado tinha uma forte presença na economia, mas oculta justamente estes elementos, já que são historicamente bandeiras da esquerda.

Como é negado ao povo, em geral, a explicação de que aquelas condições de relativa seguridade eram decorrentes de um modelo de política econômica, resta a ele apenas a explicação moral. Assim, a direita diz que antes era melhor porque a sociedade não era tão depravada, a família tradicional estava na frente de tudo e os militares no poder garantiam a ordem e a estabilidade. Uns lembram, com grande nostalgia, da disciplina Moral e Cívica que existia nas escolas….

Crítica e moralidade

A crítica tem uma relação profunda com a moralidade. De acordo com o historiador Reinhart Koselleck, a crítica tem sua origem na dramaturgia durante o século XVIII. “A crítica, a princípio, também se separa do Estado [...] de maneira aparentemente neutra até submetê-lo à sua sentença”.[3] A crítica ao teatro, onde a moralidade do Antigo Regime era representada, era um caminho indireto à crítica à sociedade e às leis vigentes. Conclui Koselleck: “Ambos os fenômenos - o teatro moral e sua relação dialética com as leis vigentes - mostram o mesmo fato histórico: a crítica política”.[4]

Norbert Elias mostra que as classes médias alemãs do século XVIII, foram se encastelando ao redor da “cultura”, pois viam mais liberdade perante as “pressões insatisfatórias de um Estado que lhes outorgavam a posição de cidadãos de segunda classe”. O sociólogo destaca que “a retirada para o domínio não político da cultura possibilitou-lhes manter uma atitude de reserva, com frequência eminentemente crítica, em relação à ordem social existente sem se envolverem em qualquer tipo de oposição ativa ao próprio regime e sem qualquer conflito aberto com os seus representantes”.[5]

Por outro lado, cabe ressaltar que a moral sucinta as paixões. A palavra emoção, no Dicionário da Academia francesa durante o século XIX, estava atrelada à “disposição no povo a se sublevar” e todo um estudo sobre a psicologia das emoções foi empreendido durante a belle époque para atender ao “medo das elites diante do contágio emocional e da ‘eletrização’ das multidões”.[6]

É desta maneira que Robert Paxton “busca um criativo conceito de ‘paixões mobilizadores’ como o clima político, social e mental que permite a ascensão dos fascismos” no século XX.[7]

Se seguirmos essa linha de raciocínio podemos concluir que se a direita se apoderar do privilégio da crítica ela será a única capaz de mobilizar o povo. Ela agencia a moral para promover a crítica com grande destreza.

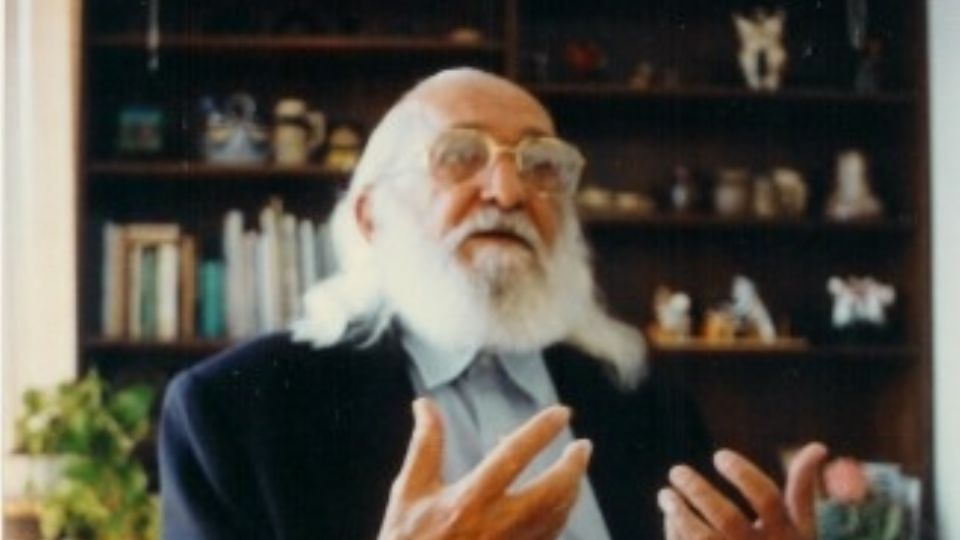

Por isso, seria indispensável o clamor pela crítica à esquerda. Transformar a curiosidade ingênua inata ao indivíduo em crítica. Uma crítica que pode ser baseada na emoção, mas também no “pensar certo” de que fala Paulo Freire que é, por sua vez, “a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação”.[8] A discussão moralista orquestrada pela extrema direita tem a finalidade de ser polêmica e de promover visualizações nas redes sociais. Para a esquerda, “o pensar certo por isso é dialógico e não polêmico”.[9]

O pobre de direita existe não porque ele é burro, ou porque não consegue enxergar algo oculto que somente os intelectuais são capazes de ver (essa visão sobre a população é, em muitos casos, fortalecida pelo próprio discurso intelectual), mas porque foi negado a ele a explicação socioeconômica de sua condição social. Aliás, esse é o resumo do clássico “Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire. “O seu conhecimento de si mesmos, como oprimidos, se encontra, contudo, prejudicado pela ‘imersão’ em que se acham na realidade opressora”.[10]

A esquerda precisa criticar o governo Lula. Formular junto à classe trabalhadora o “pensar certo”. É preciso apresentar aos oprimidos alguma explicação para a sua existência como oprimidos. Caso contrário, a direita dará as suas próprias explicações. E tais explicações pautam-se no sonho do oprimido em ser como o opressor. Que o negro ou a mulher pobre e trabalhadora sejam um dia empreendedores. Que a criança da favela seja rica como Neymar ou como um influenciador digital. “A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos instrumentos para esta descoberta crítica - a dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos oprimidos, como manifestações da desumanização”.[11]

É preciso criticar o arcabouço fiscal, a pressão dos rentistas nas decisões políticas e outros pontos neoliberalizantes do governo atual. É um absurdo intelectuais como Elias Jabbour trabalhar e encher de elogios a gestão neoliberal do prefeito Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e Guilherme Boulos adotar uma retórica que agrada cada vez mais a Faria Lima.

Enfim, se a esquerda não for crítica ao neoliberalismo de modo a deixar claro que ele é o grande provocador das condições degradantes da população, a direita irá monopolizar a crítica e mover as paixões do povo levando ao retorno iminente da extrema direita ao governo e ao fortalecimento do próprio neoliberalismo.

[1] PORTA, D. Política progressista e regressiva no neoliberalismo tardio. In: GEISELBERGER, H. (org.) A grande regressão. São Paulo: Estação Liberdade, 2019, p. 74.

[2] PRADO, L. C. e LEOPOLDI, M. A. O fim do desenvolvimentismo: o governo Sarney e a transição do modelo econômico brasileiro. In: FERREIRA, J. e DELGADO, L. O Brasil republicano. V. 5. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018, p. 79.

[3] KOSELLECK, R. Crítica e crise. Rio de Janeiro: Eduerj, 1999, p. 88.

[4] Id., p. 90.

[5] ELIAS, N. Os alemãs. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 123.

[6] FUREIX, E. As emoções de protesto. In: COEBIN, A. et. all. (Orgs.) História das emoções. V. 2. Petrópolis, RJ: Vozes, 2020, p. 441.

[7] SILVA, F. C. T. Por uma História comparada das ditaduras. In: _____ et. all. (orgs) O Brasil e a Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Multifoco, 2010, p. 55.

[8] FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e terra, 1996, p. 39.

[9] Id., p. 42.

[10] FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Brasiliense: São Paulo, 1970, p. 32.

[11] Ibidem.

*Este artigo não reflete, necessariamente, a opinião da Fórum.